近日,西南大学农学与生物科技学院水稻研究所、西南大学农业科学研究院、重庆市产业技术体系水稻创新团队在New Phytologist上在线发表了题为“LATERAL FLORET 2 encoding a sucrose non-fermenting 2 chromatin remodeling factor regulates axillary meristem of spikelet development in rice (Oryza sativa)”的研究论文,解析了水稻小穗侧生小花发育的调控机制,进一步验证了水稻“三花小穗”假说,同时为多花小穗超高产分子育种奠定了基础。

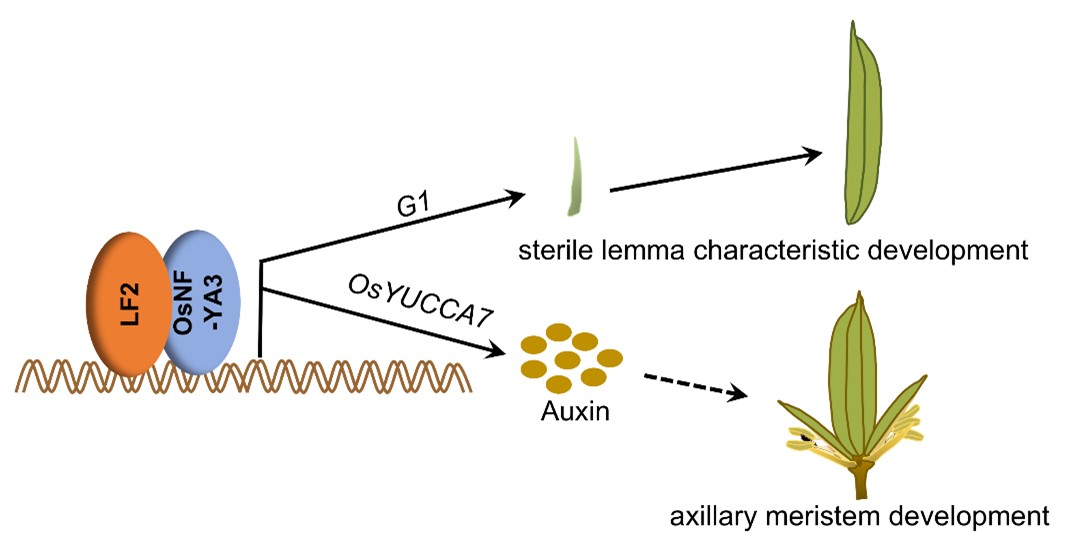

水稻每穗粒数是产量的重要指标,正常小穗由一个可育小花和两个护颖构成,仅形成一个籽粒。上世纪有学者提出,原始水稻祖先可能拥有三个小花,其中侧生小花退化为护颖。该团队于2017年首次报道lf1突变体,在护颖腋下形成完整侧生小花,证实了“三花小穗”假说,并揭示了lf1通过激活OSH1基因诱导腋生分生组织形成侧生小花的机制。在本研究中,团队进一步鉴定了新的侧生小花突变体lf2,其在护颖腋下同样发育出完整侧生小花;不同之处在于,lf2在副护颖腋下及护颖与顶生小花之间也能形成侧生小花,并表现出明显的护颖外稃化,总计在三个位置形成不同类型的侧生小花。研究发现,LF2基因编码一个SNF2家族SMACAL1亚家族染色质重塑因子,其蛋白定位于细胞核内;LF2蛋白能够与核因子NF-Ys的多个亚基相互作用,在转录水平上直接激活生长素合成基因OsYUCCA7及护颖发育基因G1的表达,从而正向调控IAA含量和护颖特征,影响水稻腋生分生组织的起始和护颖特征发育。该研究不仅为揭示水稻小穗中腋生分生组织抑制机制提供了新见解,也为侧生小花的恢复及进一步分子育种应用提供了理论支持。

LF2基因同时调控腋生分生组织和护颖发育的工作模型

论文第一作者为博士生李忠成,已毕业硕士生王子怡、王成洋和已毕业博士生曾晓琴为共同第一作者,李云峰教授为通讯作者。该项研究得到了国家自然科学基金、重庆市自然科学基金、农业产业技术体系水稻创新团队、四川省科技计划和中央高校业务费等项目资助。

论文链接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.20455

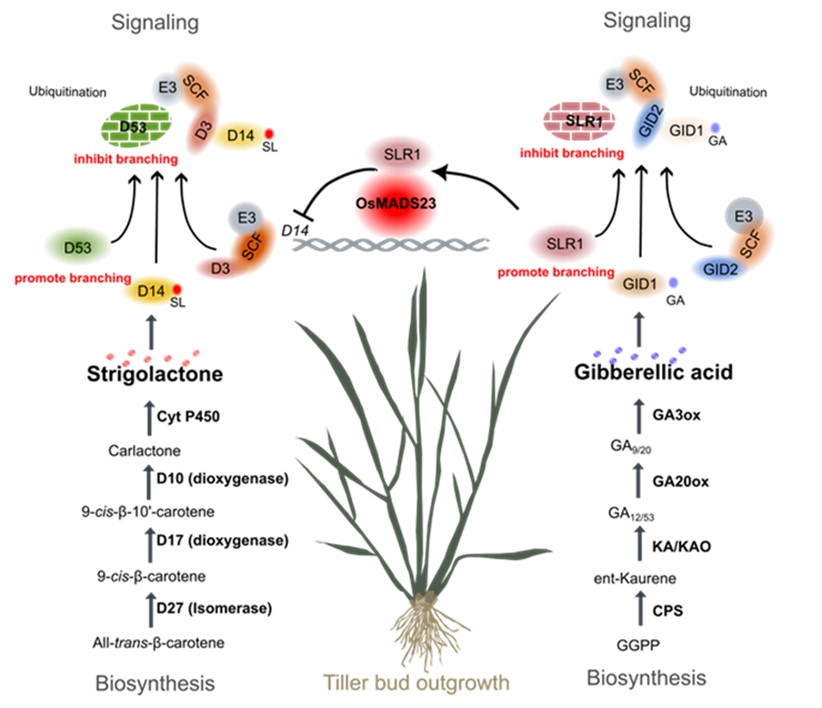

另外,团队近日还在New Phytologist上在线发表了题为“Strigolactone and gibberellin crosstalk: the role of the SLR1-OsMADS23-D14 module in regulating rice tiller development”的研究评述,探讨了水稻分蘖发育过程中植物独脚金内酯 (SL) 与赤霉素 (GA) 信号通路之间的相互作用及其调控机制。

该评述详细解读了重庆大学黄俊丽团队关于水稻分蘖调控机制的最新研究成果 (2024, 10.1111/nph.20331),指出水稻分蘖作为直接影响产量的关键性状,其调控机制远非单一激素所能解释,而是依赖于多条激素信号通路的复杂交互作用。尽管独脚金内酯 (SL) 与赤霉素 (GA) 在抑制分蘖生长中发挥着至关重要的作用,但长期以来,两者是独立调控还是协同作用的问题尚未明确。

SLR1-OsMADS23-D14模块在调控水稻分蘖发育中的作用

评述中详细介绍了SLR1-OsMADS23-D14模块在整合SL和GA信号中的核心功能,研究发现,这两种激素信号通过SLR1与OsMADS23的相互作用,共同抑制水稻分蘖的发生。特别是,OsMADS23能够直接抑制SL受体基因D14的表达,并与SLR1协同增强这一抑制作用,从而精确调控分蘖生长。该机制为深入理解水稻分蘖抑制提供了全新的分子视角,也为未来利用激素协同调控促进水稻高产育种奠定了理论基础。

论文第一作者为庄慧副教授,李云峰教授为通讯作者。该评述文章得到了国家自然科学基金项目资助。

论文链接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.20444