在全球粮食安全面临气候变迁、地缘冲突与营养失衡多重挑战的今天,对更具韧性、更可持续的农业系统的需求日益迫切。在此背景下,一类长期被视为“次要”的“孤儿作物”的正展现出巨大的潜力。

2025年10月,学院大豆团队丁梦琦副教授联合中国农业科学院作物科学研究所在《Trends in Food Science & Technology》上发表了题为《Across the ages: Buckwheat meets era-specific needs》的综述论文。该文系统性地指出,荞麦的全球种植和消费对于实现联合国可持续发展目标(SDGs)具有多重战略意义。荞麦不仅以其极低的水肥需求和在贫瘠土地上的稳定产出,助力于“零饥饿”(SDG 2)与“气候行动”(SDG 13);其富含芦丁、优质蛋白与必需氨基酸的全营养特质,更能弥补主流谷物营养单一的缺陷,促进“良好健康与福祉”(SDG 3);此外,其在种植过程中展现的土壤修复、授粉昆虫支持等生态功能,也积极响应了“负责任消费与生产”(SDG 12)与“陆地生物”(SDG 15)的号召。

荞麦的卓越适应性,与其中国西南部喜马拉雅地区的独特起源密切相关。面对高海拔地区的强紫外线、低温与干旱等多重逆境,荞麦进化出了复杂而高效的抗性机制。其多样化的繁殖策略——甜荞的异花授粉利于基因交流,而苦荞的自花授粉保障了在严苛环境下的繁殖成功率,更是其从喜马拉雅地区成功传播至全球的关键。

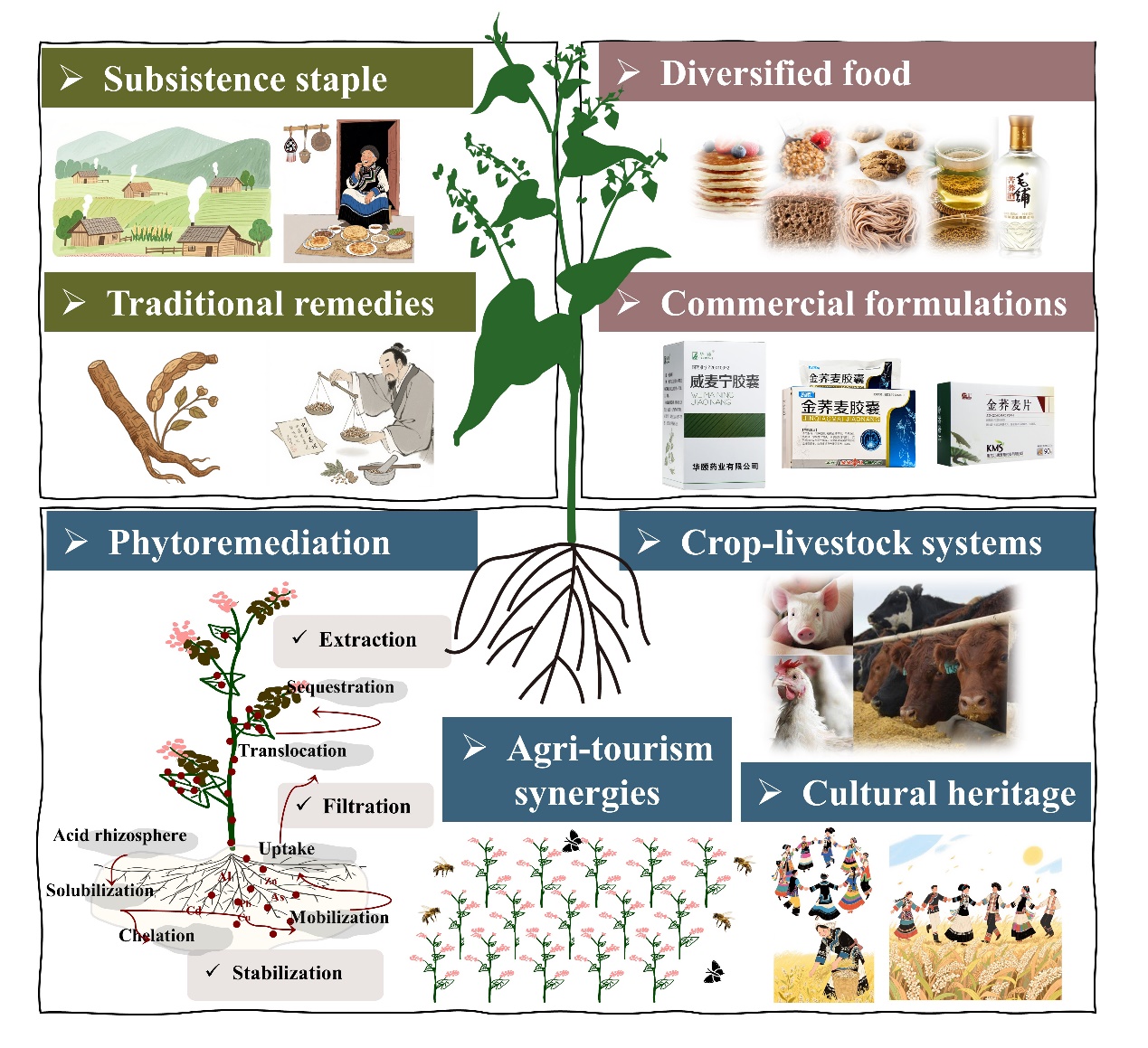

从古时横跨亚欧的传播之路,到今日在全球餐桌与田野间的多元角色,荞麦的功能已远超传统食粮的范畴,实现了从“温饱作物”到“多功能平台”的跨越。在营养与健康领域,作为无麸质的天然功能食品,它被广泛用于面条、茶叶及烘焙产品,其药用价值在传统医学与现代研究中均得到印证,具有抗炎、抗氧化、降三高等多重功效;在生态农业层面,荞麦能高效利用土壤中的磷,减少化肥依赖;其花朵是极佳的蜜源,能吸引并维持田间益虫种群,增强生态系统服务功能;同时,荞麦还具备强大的土壤重金属修复潜力;此外,以荞麦花海为特色的农旅融合、以其提取物开发的化妆品与生物可降解材料,正不断拓展其应用的边界。

尽管潜力巨大,荞麦的全球生产仍面临研究进程滞后及数据统计不完善等挑战。展望未来,荞麦的可持续利用依赖于多领域的协同创新。通过构建标准化的数据平台、加强野生种质资源的保护与利用、借助基因组学与基因编辑技术加速对理想株型的精准选育,以及深化其在多元化种植系统中的作用机理研究,有望充分释放这一古老作物的庞大潜能。为构建一个更具气候韧性、营养安全与环境友好的未来农业体系做出贡献。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224425004959

初审:丁梦琦

复审:李云峰

终审:郑莉佳